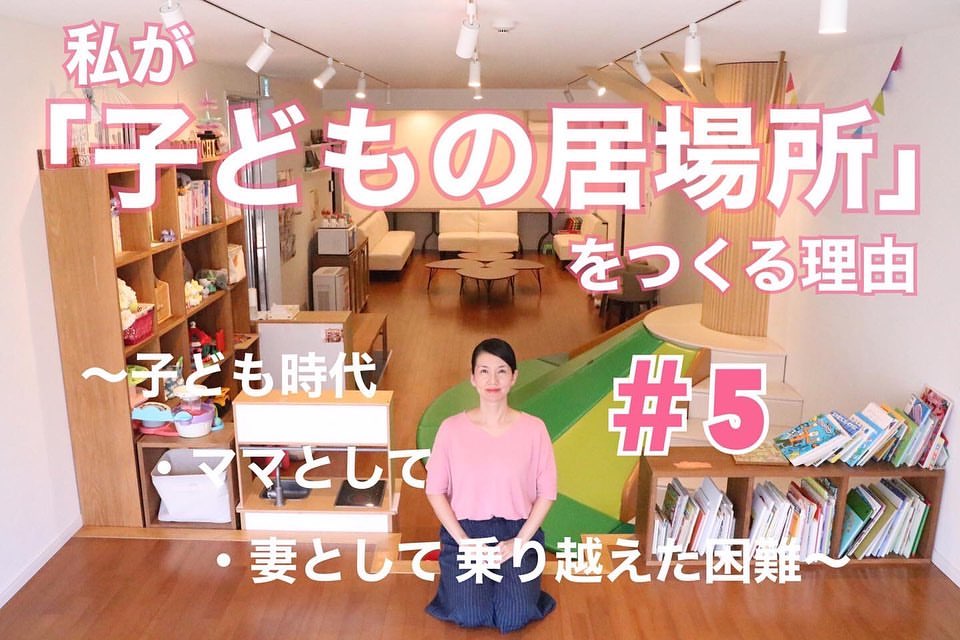

~子ども時代・ママとして・妻として乗り越えた困難~

~子ども時代・ママとして・

妻として乗り越えた困難~

■小1の頃

[泣きながら母を起こした朝]

部屋に引きこもって 朝から晩までお酒を飲み、働かない父に代わって母は 夜のお仕事に出ていた

母もお仕事でお酒を飲み 夜中に帰ってくるので、朝はいつも寝ていた

私の小学生の頃の朝はいつも、暗闇の中 目の前にあるテレビをつける事から始まった

布団に入ったまま、朝のこども番組をぼーっとながめる

登校しなきゃならない時間、8時になると子ども番組が終わってしまうので、それからやっと『そろそろ学校に行かなきゃ』と体を起こす

ちゃんと朝の着替えをしていたか、学校準備をしていたかも記憶にない。とりあえずランドセルを背負っていた事だけは覚えている

小学生に上がっても、母への依存が強かった私は

「ママ、起きて」

「学校行くの見送って」

と、泣きながら母の体をゆすり続けた

母は酔っているので、なかなか起きてくれず時間がかかった

やっとで起きてくれた時には、とっくに始業の時間を過ぎていたので、通学路に他の子は誰もいない

母に見送ってもらうのは、坂と階段がまざる場所で、下の方で母は 私が見えなくなるまで待ってくれている

この角を曲がると、母が見えなくなる位置で私は振り返り、ひたすら泣きながら 母に手を振る

たった数時間離れるだけなのに、当時の私には永遠の別れのように、母から引き剥がされるような感覚だった

母は困ったように悲しそうな顔をして 私に手を振るものだから、母も私と同じように

『ママもほんとは私と一緒にいたいのに、私が学校に行っている間 一人で寂しい思いをしているだろう』

と 思っていた

母が朝 寝ている状況はずっと変わらなかったが、成長と共に私は、少しずつ自分で登校できるようになる

---

当時を振り返って、私は親からの愛情が足りていなかったんだなと気づくが、自分で気づけるはずもなく、他の子ができているのに『私はできない』などと、劣等感が多かった

自分が親になってはじめて「子どもが学校に行ってくれて助かる」という感覚を知り

『ママも一人で寂しい』だろうと思っていたのは、私の勘違いで 自分の感情を母に投影していたのだと、大人になって気づく

あの時母が 笑顔で見送ってくれていたら、自分の勘違いに早く気づけただろうし、もっと早く登校の自立ができていたんじゃないかと思う

なので私は、我が子を学校に送り出す時、笑顔で送り出すようにしている

「いってらっしゃい!学校楽しんできてね!!」

「みんなが学校に行ってくれるおかげで、お母さんの仕事が進みます!いつもありがとう!!」

と学校に行ってくれる事に感謝を伝える。その言葉に子ども達も笑いながら「お母さんも仕事頑張って!」と応援してくれる

---

子どもの特性や環境によって

・学校に行きづらい子

・学校に行けない子

・学校に行かない選択をした子

…など、多様になっているのに対し、その子達の受け皿が足りていない事で、困っている親子がたくさんいることも理解している

そういった子達の居場所の一つになれるよう、コドイバの活動幅を広げる事が目的の一つである

世界の教育のカタチはたくさんあり、希望に溢れているので、日本の公教育に縛られる事なく、その子の特性にあった教育のカタチを模索する事をオススメいたします

(最近のオススメ本 画像にて紹介)

---

では次回は

■小学1年生の頃②

[朝ごはんはないのがあたりまえ]

のことをつづります

またみてね!

----------------------------------------------------------

このブログは、私 小林が2020年10月から「子どもの居場所」活動を始める至った経緯を綴ります

発信する目的は、多くの人に私の活動を知っていただき、子ども支援の輪を広げる事です

今は「子ども」に特定していますが、今関わっている子ども達が大人になっても「自分の居場所」として帰る場所の一つになるように

また、支援者の仲間たちが集い、子ども達の成長を見守る拠点の一つになれるように、実績を重ねながら対象の幅を広げていきます

当活動を通して、子ども支援に関心を持っていただけないでしょうか

企業や個人の皆様からの支援を広く求めております。子ども達が安心して過ごせる、第三の居場所づくりの応援をよろしくお願いいたします