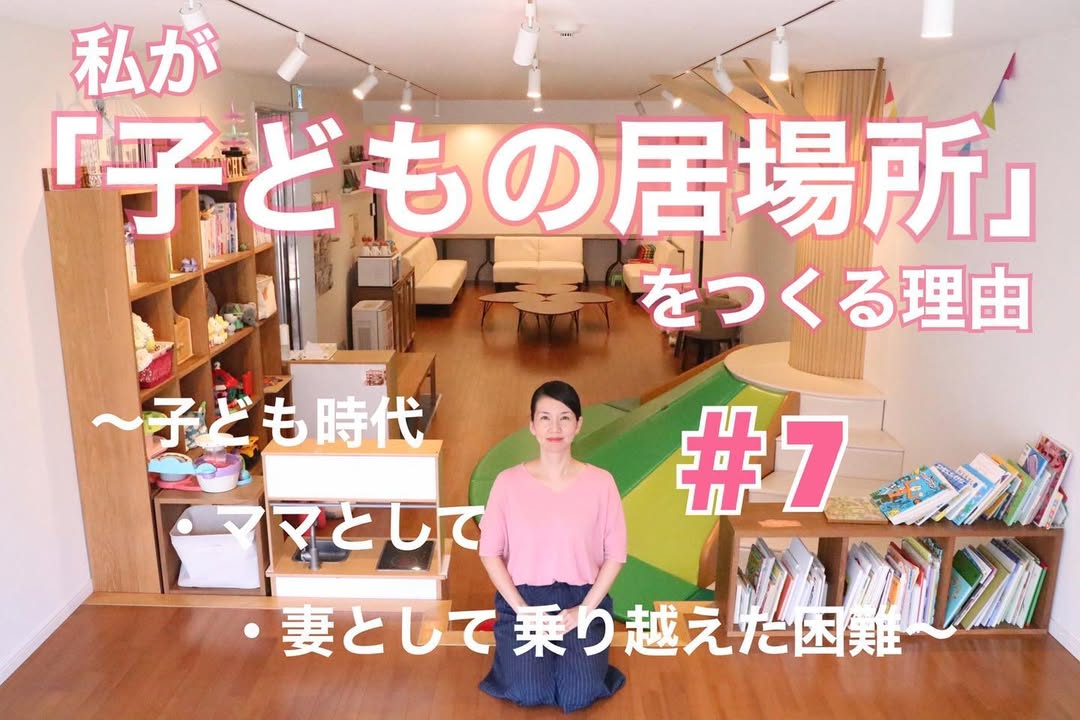

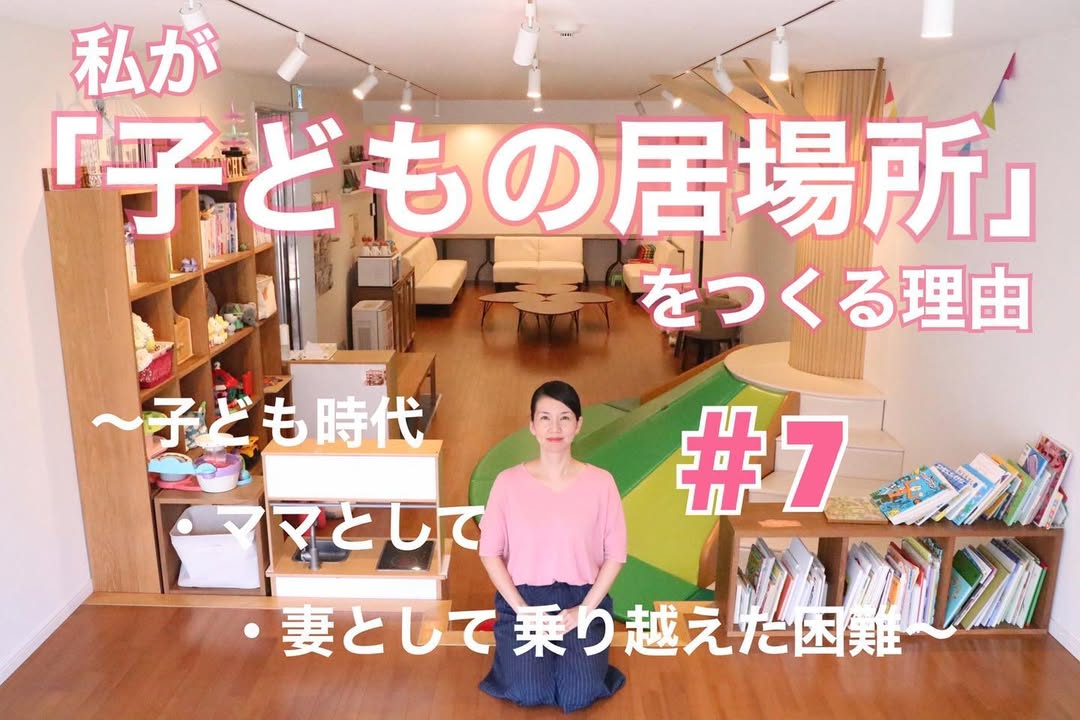

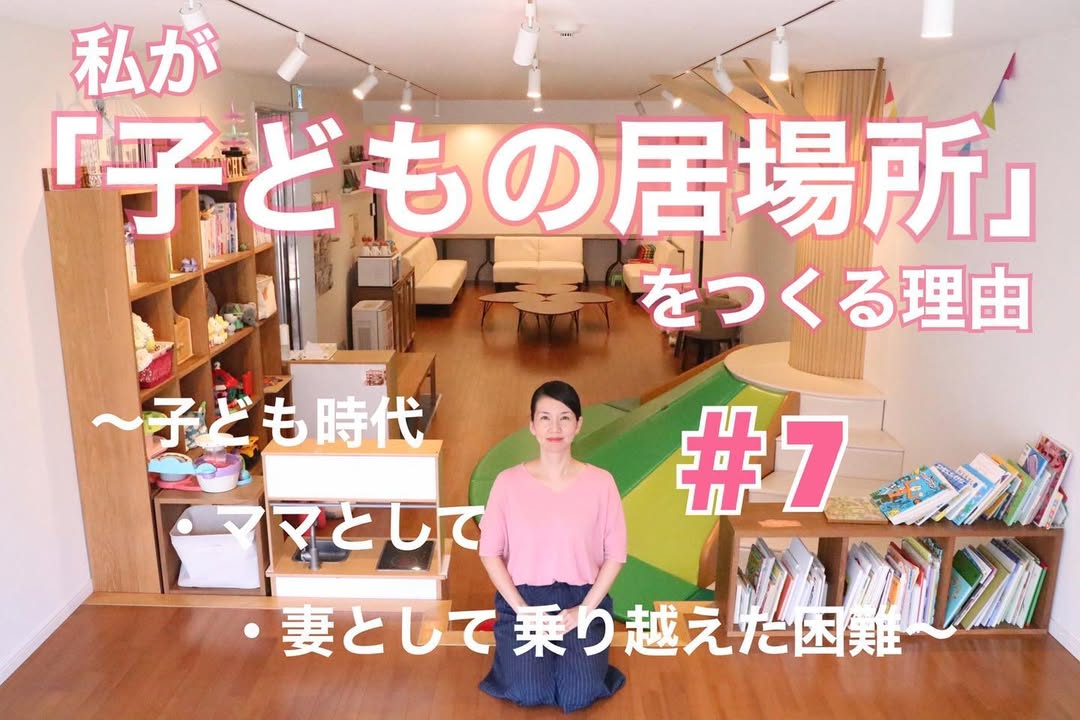

~子ども時代・ママとして・妻として乗り越えた困難~

~子ども時代・ママとして・

妻として乗り越えた困難~

■小学1年生の頃③

[毎日同じ服でバカにされる]

仕事に行かない父に代わり 母は夜のお仕事に出ていて、朝は酔って寝ていたため、私の朝は1人だった

7つ上と、5つ上の姉が2人いたが、この頃の私の朝の時間に2人の存在はなかった

朝ごはんがないのはあたりまえ

この頃の私に、学校の宿題や登校準備をしていた記憶はほとんどない

とりあえず、ランドセルを背負って学校に行っていた事は覚えている

母はいつも 父のお世話が第一優先で、子どもの事は二の次三の次だったため、私の基本的な生活自立ができていなかった

自分の状況が『変』だと気づいたのは同級生の言葉である

当時、とても内向的で物静かだった私は、学校でも友達がおらず、休み時間も1人席に座って過ごす子だった

学校の帰り道、1人とぼとぼ歩いていると、少し後ろを歩いている同級生の男の子の声が聞こえた

「かおりって いつも同じ服だよな」

「おうち びんぼうなのかな」

自分の名前を言われたからか、その言葉は鮮明に私の耳に届いてきた

その子達は 私に聞こえるようにイジワルをした様子ではなく

私には聞こえていないと思ってケラケラ笑って おしゃべりを続ける

私は聞こえてないふりをしながら、振り返って誰に言われたのかを確認する勇気もなく、いつもの帰り道を歩み進めた

同級生に笑われた事で気付かされる

『着替えは毎日するもの』

『同じ服はおかしい』

『うちはびんぼう』

そう、私は朝起きたら着替える、という生活習慣を知らなかったのだ

この頃から少しずつ、我が家が他の家とは異なっている事に気付かされる

しかし、何の力も知恵も持たない子どもの私に、この問題を乗り越える術はなかった

---

当時はショックだった同級生の言葉も、今となっては 自分の置かれている環境に気づく事ができた 良いきっかけだったと感謝している

20代の頃、当時 親しくしていた人と口論になった時に

「かおりは子どもの頃、本来ならば教わるべき当たり前の事を教えてもらえなかったから、情報に飢えているんだよ!」

と感情的にぶつけられた事がある

『あっ、そっか』と腑に落ちた。私は基本的な能力に欠けた、穴ぼこだらけの欠陥人間なんだと気づく

私に欠けているものがたくさんあり、いろんな人の言葉や関わりがその穴を埋める作業を手伝ってくれて、今日の私が形成されている

---

言葉の重みを知る

悪意ある言葉をぶつけてくる人もいるけれど、自分だけでは気づけない大事な事を気づかせてもらえる素晴らしいスキルなので

できるだけ 相手の心を傷つけないように 慎重に言葉を選びながら伝えるように心がける

『この人に伝えるべきか』

『この事をいつ伝えるべきか』

『どの言葉をもって伝えるか』

〈言って満足〉になる事がないよう、相手を想って言葉を選ぶ

目に見えない〈言葉の武器〉が

どれほど相手に深く傷をつけてしまうのか、私たちは理解し子ども達に伝えていかなきゃならない

〈愛ある言葉〉をもって 子ども達の成長をお手伝いする

---

では明日は

■小学2年生の頃

[シラミで涙]

のことをつづります

またみてね!

-------------------------

このブログは、私 小林が2020年10月から「子どもの居場所」活動を始める至った経緯を綴ります

発信する目的は、多くの人に私の活動を知っていただき、子ども支援の輪を広げる事です

今は「子ども」に特定していますが、今関わっている子ども達が大人になっても「自分の居場所」として帰る場所の一つになるように

また、支援者の仲間たちが集い、子ども達の成長を見守る拠点の一つになれるように、実績を重ねながら対象の幅を広げていきます

当活動を通して、子ども支援に関心を持っていただけないでしょうか

企業や個人の皆様からの支援を広く求めております。子ども達が安心して過ごせる、第三の居場所づくりの応援をよろしくお願いいたします